di Eleonora Renda

Parlare di istruzione porta a evocare due ulteriori, affini, parole: educazione e formazione. Riprendendo da Alcott la definizione, mi piace parlare di educazione come del “processo per il quale il pensiero si schiude dall’anima e, associato alle cose esteriori, viene riflesso su di sé e quindi rende consapevoli della realtà delle cose. È la realizzazione di sé”.

Realizzazione di sé legata alla propria capacità di collocarsi nel mondo, di esprimere un giudizio critico su esso – e su noi stessi che lì ci collochiamo. Realizzazione di sé connessa alla propria formazione democratica e lavorativa. In che senso?

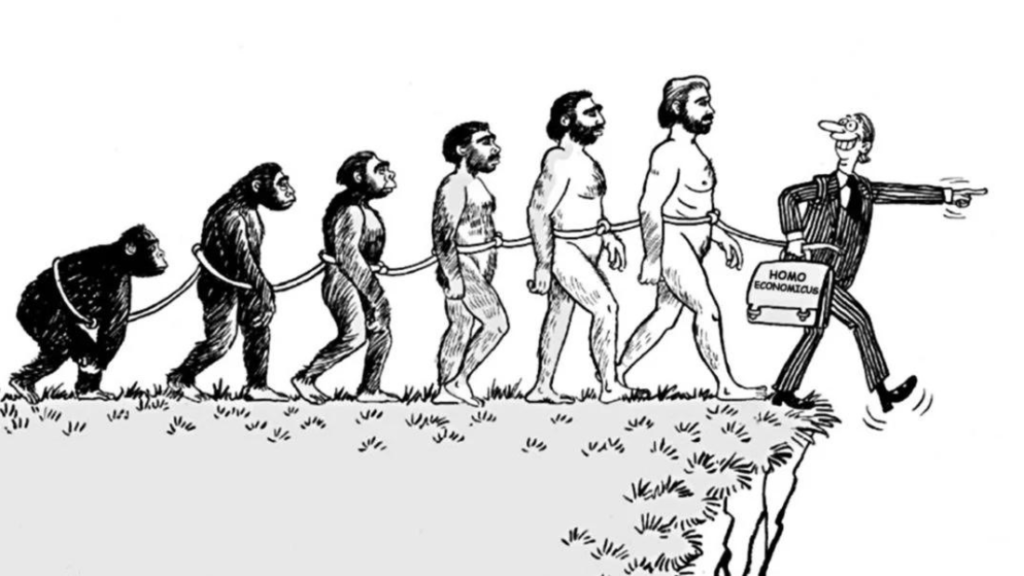

Ci insegna Martha Nussbaum che fine e fondamento delle democrazie è la formazione di cittadini a pieno titolo, capaci di pensare da sé, di rivolgersi con occhio critico alla tradizione e di guardare all’altro comprendendolo, osservandolo come anima e non come mero strumento di avanzamento nell’odierna società capitalista.

Formare persone in grado di vivere la propria vita nella società democratica significa educare al mondo. Ma tale formazione non può essere passiva, non pura assimilazione nozionistica (tanto gradita alle nostre scuole, di tutti i livelli), bensì abitudine ad una mente attiva, non solo in possesso di capacità critiche, ma anche in dovere di usarle: da qui la Nussbaum fa nascere la cosiddetta “cultura della responsabilità” che, aggiungo io, va a braccetto con la cultura del rispetto.

Accanto alla formazione, per così dire, democratica (la preparazione, cioè, a situarsi nella società democratica fatta di cittadini), si situa anche la formazione lavorativa, che conduce l’uomo alla dignità di una vita degna di essere vissuta. Se il fine di una nazione è la mera crescita economica, essa potrà avvenire indipendentemente dalle pari opportunità esistenti e rispettate, ma si il fine di una nazione è la crescita democratica e il rispetto dei diritti dei cittadini sui quali la stessa nazione è fondata, allora la democrazia deve rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione e l’integrazione sociale, e favorire una scuola che apra le menti.

L’articolo 1 della nostra Costituzione afferma, senza alcuna sfumatura interpretativa possibile, che l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Fra i diritti dei cittadini da rispettare, dunque, vi sarà anche quello alla realizzazione professionale. Quanto il nostro Stato garantisce uno sbocco lavorativo a seguito della formazione culturale che esso ci offre? E quanto la dequalificazione di certi sbocchi lavorativi finisce per influire sulla stessa qualità dei percorsi formativi che là dovrebbero condurre?

Bruno Arpaia e Pietro Greco tracciano, nel loro libro “La cultura si mangia!”, un quadro piuttosto deprimente in risposta a queste domande. Il loro discorso è molto ben argomentato e difficilmente sintetizzabile, ma mi sembra opportuno ricordare come, da un lato, riescano a dimostrare l’importante rilevanza economica della cultura in quella che chiamano, superata la società industriale, l’epoca dell’economia della conoscenza, fondata su sapere e lavoro intellettuale (per citare un dato fra tutti, le imprese culturali in Italia costituiscono il 25,1% della base imprenditoriale nazionale). Dall’altro lato mostrano quanto il nostro Paese sia del tutto disinteressato a investire in tali risorse, e l’abbia confermato inequivocabilmente negli ultimi – parecchi – anni.

La cultura come fondamentale fattore si coesione e integrazione sociale e di sviluppo economico, dunque, da un lato, e lavoro precario e tagli di investimenti dall’altro. La verità è che la cultura aiuta a vivere meglio nel mondo. La cultura, scientifica o umanistica, addestra a individuare soluzioni con un’apertura mentale verso altri punti di vista, con la capacità di stabilire connessioni in vista della costruzione del futuro. La formazione umanistica, in questo senso, aiuta proprio – e ce lo ricordano Italo Calvino e Tullio De Mauro – ad aprire la mente all’altro: all’altro di cui noi siamo figli.

Se la letteratura nasce per il tentativo di dare una spiegazione del mondo (e le parole, le storie possono, ci dice Borges, definire e, talvolta, ridefinire il mondo), se la letteratura, anzi, trova il suo vero valore “dove essa si fa critica del mondo e del nostro modo di vederlo” (Elio Vittorini), allora leggere, studiare la letteratura, (avere garantito il diritto di farlo, ma anche sentire su di sé il dovere, democratico, di farlo) significa acquisire gli strumenti per definire e conoscere noi stessi e ciò che ci circonda, l’attualità e l’altro – l’altro che sta alle nostre spalle e l’altro che dobbiamo ancora incontrare, dietro l’angolo.

Calvino conclude il suo “Perché leggere i classici” affermando che leggere i classici non serve a qualcosa, ma che è sempre meglio farlo piuttosto che non farlo. Preferisco, invece, concludere rievocando le parole della Nussbaum: arti e lettere (ma vogliamo dire cultura?) non producono denaro (ma Arpaia e Greco sanno anche convincerci del contrario), ma qualcosa di più prezioso: costruiscono un mondo degno di essere vissuto.

Quale miglior diritto vorremmo arrogarci?

Questo articolo è uscito sulla rivista Fornofilia e Filatelia

Eleonora Renda, nata nel 1989 a Bologna, ha conseguito la laurea triennale in lettere moderne presso l’iniversità di Bologna con una tesi su Tommaso Landolfi e il mito ed è ora laureanda in italianistica presso lo stesso ateneo. Si interessa di letteratura, arte e spettacolo e fa parte della redazione della rivista Fornofilia e Filatelia, sulla quale scrive.