Dal collaborazionismo coi nazisti alla repressione dei partigiani fino alle trame golpiste di Junio Valerio Borghese: storia criminale della flottiglia che piace tanto alla destra al governo

Le pulsioni fascistoidi di taluni «rappresentanti delle istituzioni» (sic) ripropongono a getto continuo momenti, protagonisti e strutture di un passato liberticida, trasfusi nell’aura dell’epopea, quali alfieri della dignità e del senso nazionale.

Un borioso generale ha di recente condotto la campagna elettorale europea con riferimenti espliciti alla X Mas, mentre un volitivo parlamentare della Lega salviniana ha rilevato che – per quanto lo concerne – lo scandalo non sta nell’esaltazione della X, ma piuttosto nel canto di Bella ciao, inno dei partigiani massacratori.

Assai opportunamente Hannah Arendt ammoniva – a proposito di Adolf Eichmann – di non rappresentare né trasformare l’orrore in mito. È l’operazione compiuta dagli esaltatori di Mussolini e dei suoi camerati, ringalluzziti dai venti di destra che soffiano in Europa (e non solo), alimentati dalle guerre che insanguinano Ucraina e Palestina.

Vediamo dunque di riportare con i piedi per terra – sul piano storico – la X Mas e il suo comandante, in relazione al ruolo espletato durante la Repubblica sociale italiana (Rsi), oggi presentato come adempimento di una missione patriottica nel segno dell’onore, mentre si trattò di collaborazionismo con l’invasore tedesco e di crudele repressione antipartigiana.

Fiancheggiatori dei tedeschi

Junio Valerio Borghese (Roma 1906 – Cadice 1974) il 6 ottobre 1943 presenta a Mussolini il progetto di riorganizzazione della X Mas ed è incoraggiato al riarmo di questa formazione, per puntare a successi campali che consoliderebbero la neo costituita Rsi quantomeno a livello d’immagine, poiché essa non dispone di forze armate.

Volontario nel 1937 in Spagna, nella Seconda guerra mondiale Borghese aveva effettuato incursioni di sommergibili nei porti nemici, e nel maggio 1943 era divenuto comandante della X Flottiglia Mas, che in tre anni di guerra affondò circa 200 mila tonnellate di naviglio nemico.

Colto dall’armistizio nella base di La Spezia, rimane a fianco del Reich, mentre la maggioranza dei suoi marò si congeda e gli altri seguono il comandante nell’opzione collaborazionista. La flottiglia, riconosciuta dai tedeschi quale unità combattente autonoma nel quadro della strategia operativa della Marina germanica, confluirà formalmente negli organici della Marina repubblicana, per trasformarsi nel maggio 1944 in Divisione Fanteria di Marina Decima, strutturata sui reggimenti «San Marco», «San Giorgio» e «Littorio». La forza media si aggira sui diecimila uomini, per i quattro quinti di età inferiore ai 25 anni. Il comandante vanta il suo status di militare, ma scelte di fondo e posizionamento dei reparti rivelano il contenuto altamente politico della sua azione direttiva.

Alcuni reparti della Decima sono tra le poche unità italiane a battersi contro gli anglo-americani: il Battaglione «Barbarigo» si posiziona nel marzo 1944 sul fronte di Anzio, lasciando sul terreno circa mezzo migliaio di uomini, pari alla metà degli organici. E il Battaglione «Lupo» si trincera a metà dicembre 1944 per tre mesi sul fiume Senio, in difesa del Ravennate.

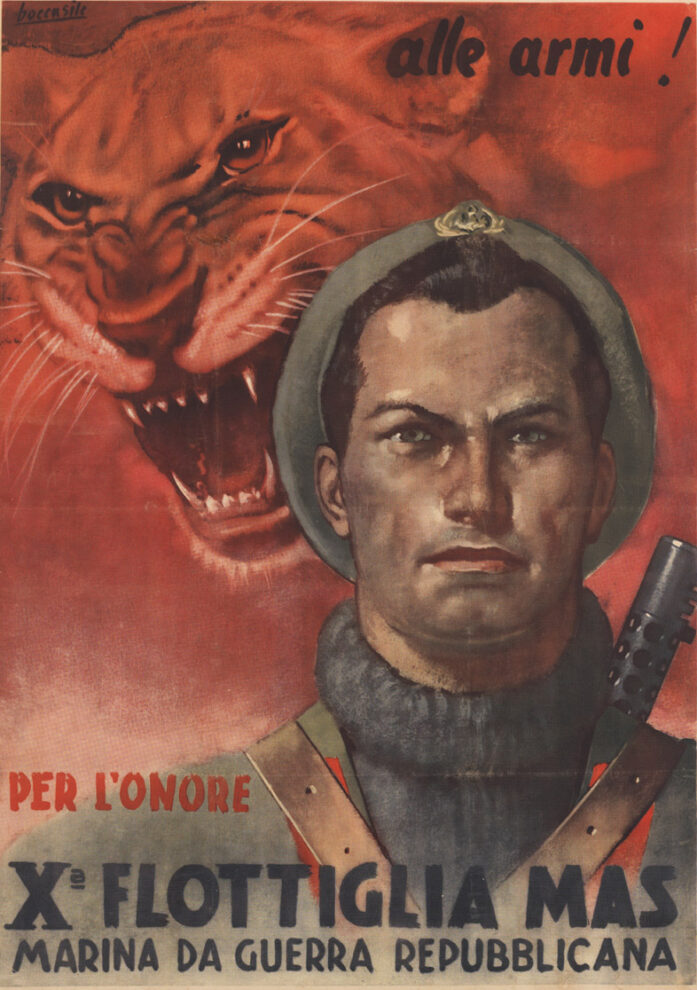

La propaganda per l’arruolamento viene effettuata mediante accattivanti manifesti murali, talvolta disegnati da Boccasile, con giovani vigorosi dallo sguardo diritto, ottimamente equipaggiati e armati, animati dal desiderio di battersi per la patria. Si accolgono anche le donne, inquadrate nel Servizio ausiliario femminile.

Il volontariato è favorito da lauti ingaggi, ben superiori alla paga corrisposta da Esercito e Guardia Nazionale Repubblicana (Gnr). Il regolamento prevede promozioni unicamente per merito di guerra, mensa comune, severe punizioni per le infrazioni all’onore militare.

Borghese e i suoi uomini sono invidiati e spiati. I vertici della Marina, a partire dal sottosegretario Ferruccio Ferrini, odiano quei rivali – meglio armati e più ardimentosi – e vorrebbero riassorbirli.

Le tensioni esplodono il 13 gennaio 1944, quando il comandante della Decima, convocato dal duce, viene disarmato e arrestato nell’anticamera. Gli si rinfacciano propositi d’ammutinamento (con un complotto per catturare Mussolini), contatti segreti col nemico ecc. Dopo una dozzina di giorni di reclusione a Brescia, le pressioni di marò e tedeschi gli valgono la liberazione. La vicenda costa il posto a Ferrini, responsabile del teorema accusatorio; il suo sottosegretariato è offerto a Borghese, che però lo rifiuta (verrà assegnato il 14 febbraio al contrammiraglio Giuseppe Sparzani, vicino alla Decima).

Riacquistata la libertà, Borghese – previa approvazione dei Comandi germanici – stabilisce il quartier generale in provincia di Brescia, tra Lago d’Iseo e Franciacorta, prendendo il controllo della fabbrica di aerei Caproni. La sua famiglia vive nell’incantevole isoletta lacustre di San Paolo, di proprietà degli industriali Beretta, che riforniscono di armi la X Mas.

L’8 settembre 1944 – ricorrenza del «tradimento» badogliano – su incarico di Hitler il generale Wolff conferisce a Borghese la Croce di Ferro di I classe, a riconoscimento di un anno di fedele fiancheggiamento.

La repressione antipartigiana

La Decima è schierata sui confini orientali in funzione di controguerriglia, per il contenimento dei partigiani slavi. In autunno opera tra Veneto e Venezia Giulia, nell’ambito delle operazioni tedesche contro le formazioni garibaldine e la «Osoppo»: è responsabile di oltre duecento uccisioni e di circa centoventi ferimenti, con un migliaio di catturati; quell’offensiva agevola l’insediamento dei reparti cosacchi in Carnia (l’effimera e crudele Kosakenland).

Un settore particolarmente sviluppato è il controspionaggio, con infiltrazioni dietro il fronte e contatti segreti a tutto campo, inclusi abboccamenti con gli anglo-americani e il partigianato autonomo, nella prospettiva degli assetti del dopoguerra, con la prevedibile scomposizione dei vincitori tra Stati capitalisti e Unione Sovietica.

La figura carismatica di Borghese alimenta spirito di corpo e cameratismo che sovrastano – da una prospettiva soggettiva e autoreferenziale – ogni altra valutazione, determinando terribili ritorsioni per le imboscate ai marò. Dall’estate 1944 la formazione svolge azioni antipartigiane, in una guerra sporca condotta con impiccagioni, sevizie e fucilazioni di gruppo.

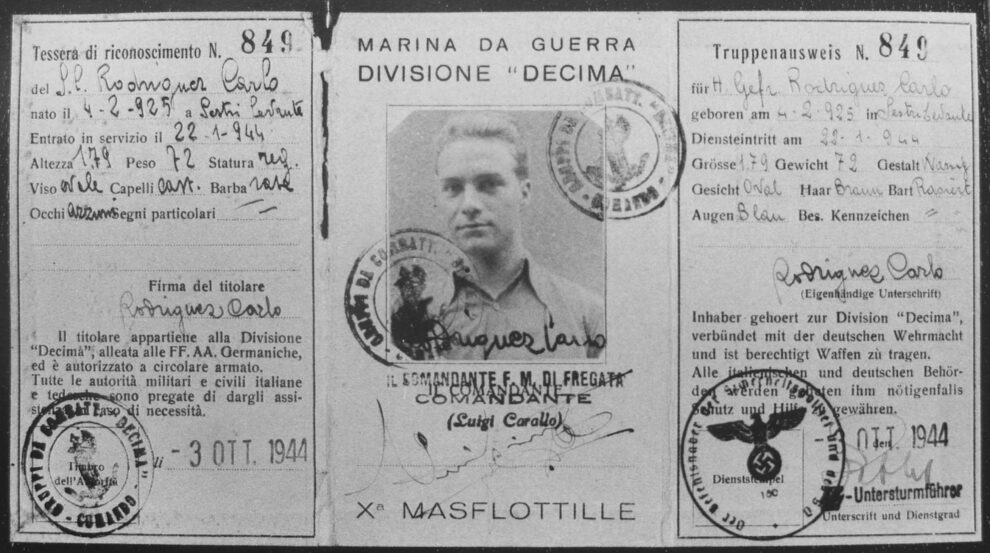

Nel giugno 1944 la Decima viene assoggettata al generale Gustav-Adolf von Zangen. Tessere di riconoscimento bilingui portano un’eloquente avvertenza: «Il titolare appartiene alla Divisione ‘Decima’, alleata alle FF.AA. Germaniche, ed è autorizzato a circolare armato. Tutte le autorità militari e civili italiane e tedesche sono pregate di dargli assistenza in caso di necessità».

L’antiguerriglia viene condotta secondo le direttive del feldmaresciallo Kesselring e del generale Wolff, con particolare intensità nel Piemonte e contro il partigianato slavo.

Misura di carattere preventivo è il prelievo di ostaggi civili; manifesti murali, precisano che «ad essi non sarà fatto alcun male se nessun atto di sabotaggio, attentato alla vita, o delitti in genere saranno compiuti nella zona a carico di uomini o cose appartenenti alla Divisione X». In caso di attacchi, i prigionieri saranno considerati conniventi con i partigiani e trattati come tali.

Gli eventi di Valmozzola, piccola località appenninica tra Emilia e Liguria, rivelano le crude logiche della guerra civile. Verso le 8,30 del 12 marzo 1944 un gruppo di «ribelli» ferma il treno La Spezia-Parma, per liberare tre compagni catturati in combattimento e condotti al Tribunale militare di Parma, anticamera della fucilazione. Quando però il comandante Mario Devoti («Betti») chiede la consegna dei prigionieri, il sottotenente del Battaglione «Lupo» della X Mas Gastone Carlotti lo dilania con una bomba a mano. Nella furiosa sparatoria i partigiani neutralizzano la trentina di militari della scorta. Oltre a Carlotti, muoiono un marò e due sottufficiali della Gnr. Gli assalitori si ritirano con numerosi prigionieri: sei verranno fucilati, altri liberati (tra di essi, tre tedeschi) e altri ancora aderiranno alla Resistenza. Per vendicare i due camerati, i marò prelevano dalle carceri di Pontremoli sei italiani e due disertori georgiani – catturati tre giorni prima sul Monte Barca –, li trasportano alla stazione di Valmozzola e ne fucilano sette (graziano un giovanissimo, dopo le insistenze dei morituri sulla sua estraneità alla Resistenza).

L’estate 1944 vede gli uomini di Borghese accentuare la pressione antipartigiana.

Il 13 giugno la Compagnia operativa «O» al comando di Umberto Bertozzi spalleggia i tedeschi della 135a brigata da fortezza (Festungs Brigade) nello spietato rastrellamento di Forno (frazione di Massa), culminato in 68 uccisioni.

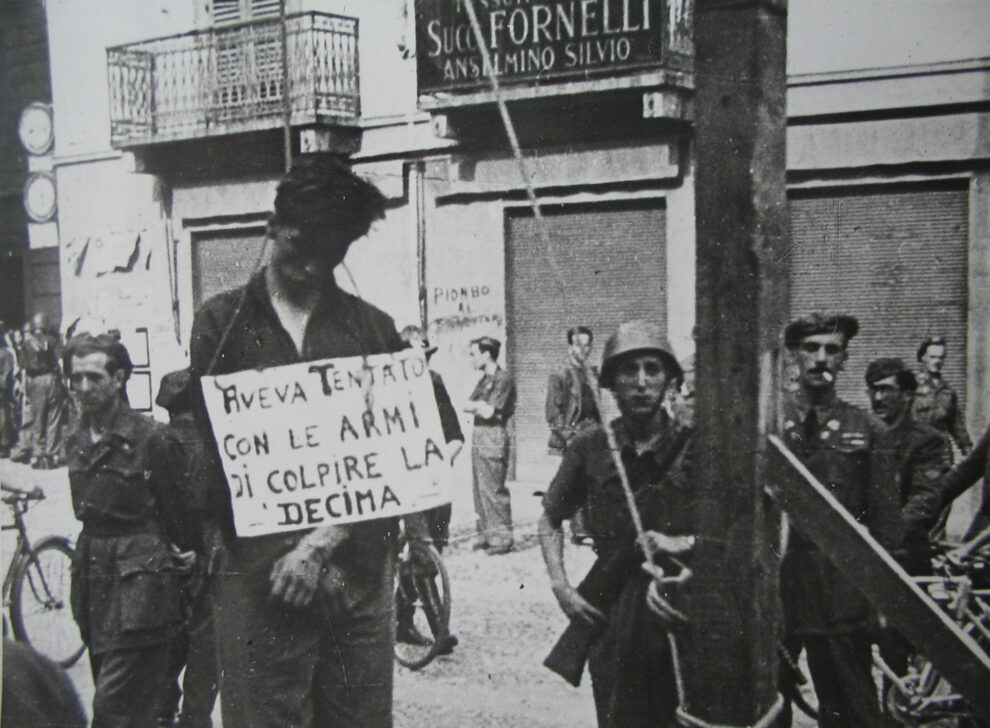

Il 29 luglio, a Ivrea, il ventiduenne Ferruccio Nazionale – accusato di aver voluto scagliare una bomba a mano contro un cappellano militare – viene impiccato nella piazza centrale al canto di Giovinezza. Il volto tumefatto rivela le sevizie inflittegli nelle ultime ore di vita.

Il 13 agosto, a Borgo Ticino (Novara), un ufficiale germanico ordina al tenente di vascello della X Mas Ongarillo Ungarelli – stretto collaboratore di Borghese – di fucilare tre civili per ognuno dei quattro tedeschi feriti in un’imboscata: vengono così passati per le armi 12 ostaggi, con un tredicesimo aggiunto dall’ufficiale. Sono pure incendiate una cinquantina di abitazioni.

Dopo l’agguato mortale al sottotenente di vascello Leonardi, il 1° novembre Ungarelli fa fucilare nella piazza di Castelletto Ticino (Novara) cinque giovani prigionieri garibaldini, uccisi uno alla volta, con un colpo alla schiena.

Le ritorsioni contro gli attacchi partigiani alternano fucilazioni a impiccagioni; quest’ultimo sistema è mutuato dai nazisti, principale riferimento ideale degli uomini di Borghese.

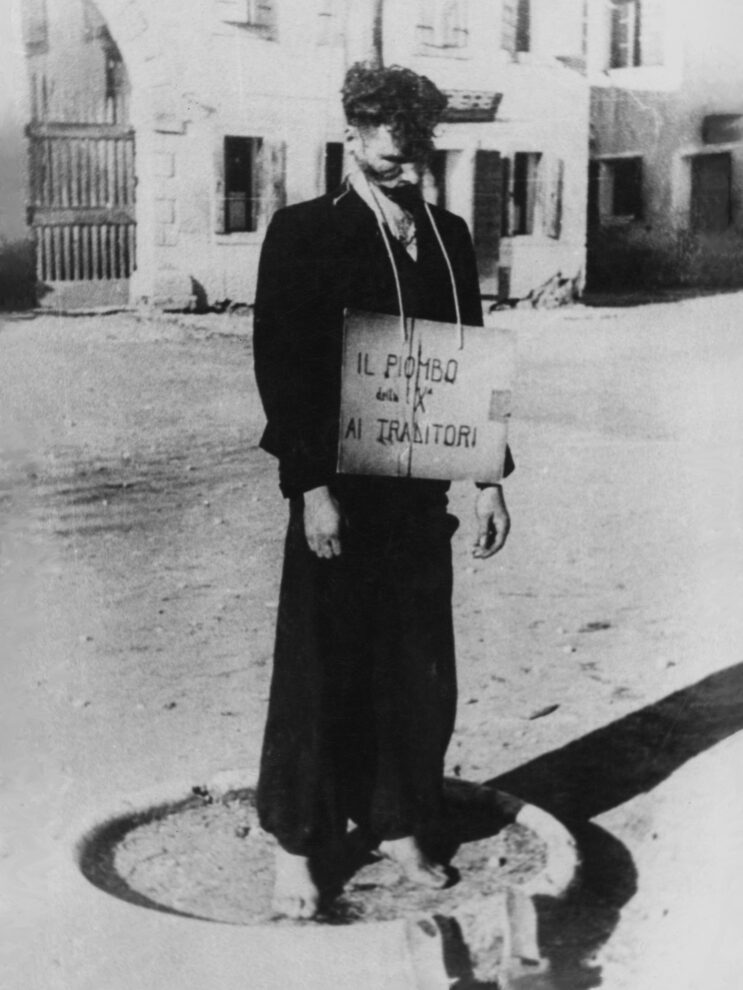

A Sernaglia della Battaglia (Treviso), il contadino Giovanni Parussolo, partigiano della Brigata «Mazzini», viene torturato, finito a revolverate la notte del 9 dicembre 1944 e impiccato dai marò della «Sagittario» a un albero della piazza municipale. Parussolo era caduto nella trappola del giovanissimo maresciallo Eugenio De Santis,

fintosi aspirante disertore alla ricerca di contatti con i partigiani. Il cadavere rimane esposto per un giorno e una notte, con appeso al collo il cartello IL PIOMBO DELLA X AI TRADITORI. L’indomani, analoga sorte tocca a tre persone che, in contatto con Parussolo, avevano manifestato disponibilità ad aiutare i disertori.

Ancora in provincia di Treviso, nel Comune di Cordignano, il 14 febbraio 1945 vengono fucilati sei ostaggi per vendicare la cattura del sergente Guido Marini (mai più ritrovato). Pressato dal vescovo di Vittorio Veneto per evitare ritorsioni, il capitano Nino Buttazzoni, comandante del Battaglione «NP» (nuotatori e paracadutisti), pronuncia davanti al segretario del vescovo un’imprecazione rivelatrice del suo stato d’animo: «Li ucciderò tutti! Poi uccideranno anche me, così andremo tutti all’inferno!» (arrestato dopo un biennio di latitanza, nel luglio 1949 Buttazzoni verrà condannato dalla Corte d’assise di Treviso a 21 anni; prosciolto il 20 settembre 1950 dalla Corte d’assise di Ascoli Piceno, scriverà memoriali autobiografici: al suo decesso, nel 2009, verrà celebrato dai neofascisti come eroe).

Il Servizio informazioni della Decima dipende dal tenente di vascello Umberto Bertozzi (Colorno [Parma], 1905-Milano, 1964), seviziatore compulsivo. La sua criminalità è notoria, tant’è vero che il sottotenente Lorenzo Scardovi e altri testimoni di violenze lo denunciano al generale Giuseppe Corrado (comandante della Divisione «Decima») e a inizio 1945 Mussolini lo deferisce al Tribunale militare. Sciolto d’autorità l’Ufficio «I», l’ufficiale tortura come e più di prima, finché a marzo viene arrestato per «atti di violenza e sadismo, nonché per vergognose accuse di natura morale», quale responsabile di un «reparto autonomo con tutti i caratteri della banda irregolare» (uscito senza danni dalla fine della Rsi, Bertozzi verrà condannato in contumacia il 4 giugno 1947 dal Tribunale di Vicenza alla fucilazione, ma la Cassazione trasformerà la pena capitale in ergastolo e poi – attraverso la concessione di condoni e amnistie – la ridurrà a 19 anni, grazie anche alla deposizione del suo ex superiore Buttazzoni, che nel 1950 ne loderà «l’alto senso di onestà e di dirittura morale». L’applicazione dell’amnistia chiuderà nel 1952 ogni conto con la legge. Successivamente, Buttazzoni esprimerà ben altro giudizio: «Quando io avevo un problema grave con i partigiani o con qualcun altro, chiamavo Bertozzi, e lui lo risolveva. Quando avevo grane, chiamavo lui. Era un uomo difficile, in qualche senso faceva paura. Faceva paura persino a noi»).

Le rappresaglie proseguono sino alla fine della guerra. All’uccisione del sergente maggiore del Battaglione «Fulmine» Carlo Tommasi, avvenuta a Thiene (Vicenza) il 7 aprile 1945 in un agguato campestre, segue una ritorsione «alla tedesca», rivendicata in un manifesto murale:

Marina da Guerra Naz. Repubblicana

Divisione Xa

Comando battaglione “Fulmine”

Alle popolazioni di Carré, Chiuppano e Caltrano

Il delitto recentemente compiuto in persona del Sergente Tommasi Carlo di questo Battaglione è stato pagato con la vita di 5 elementi appartenenti a bande ribelli. Dimostri ciò che la Decima non tollera offese ai propri componenti e quando esse si verificano le ritorce in modo definitivo ed esemplare. […]

È dovere preciso di ogni cittadino prevenire i delitti, contribuendo a smascherare e consegnare alla giustizia punitiva i delinquenti che, operando al soldo di coloro che dall’aria distruggono i vostri focolari ed uccidono indiscriminatamente donne e bambini, si macchiano di delitti ben superiori perché provenienti da mano appartenente a individui nati in territorio italiano.

Il comandante del battaglione

Tenente di vascello

Orrù Giuseppe

I cinque fucilati, al momento dell’imboscata a Tommasi si trovavano in carcere e sono dunque estranei al fatto (a fine conflitto, Orrù – condannato a morte in contumacia – vivrà clandestino sino all’amnistia, di cui beneficerà il 21 ottobre 1947).

Borghese sin dal febbraio 1945 è informato dal generale Wolff sulle trattative intavolate in Svizzera con gli Alleati, e lui pure si prepara sottobanco un’uscita di sicurezza.

Dalla Decima al tentato golpe

Il Comando della Decima si arrende il 26 aprile a Milano, nella caserma di piazzale Fiume, dinanzi al partigiano socialista Gennaro Riccio e al delegato del Comitato di liberazione nazionale Mario Argenton. Borghese viene salvato da esponenti delle Brigate «Matteotti» di Corrado Bonfantini, che lo portano in luogo sicuro. A metà maggio i servizi segreti statunitensi lo prendono in consegna a Roma. Rilasciato dopo quattro mesi, è arrestato e imprigionato a Procida, dove ritroverà il maresciallo Graziani e altri camerati. Dovrebbe giudicarlo la Corte d’assise di Milano, ma la Cassazione accoglie il suo ricorso e trasferisce il procedimento al Tribunale di Roma, che lo proscioglie in istruttoria da 43 fucilazioni effettuate dalla Decima poiché non se ne ritiene provato il coinvolgimento nella catena di comando. Il decorso del tempo gioca a suo favore, anche per il mutato contesto politico, con l’estromissione delle sinistre dal governo e il clima di guerra fredda. Il 17 febbraio 1949 Borghese è condannato per collaborazionismo a 12 anni e – grazie all’applicazione di amnistia e condono – subito scarcerato. La sentenza provoca numerose manifestazioni di protesta nelle zone in cui la X aveva infierito contro civili e partigiani.

Iscritto al Movimento sociale italiano (Msi), ne diverrà presidente; alla morte di Graziani (gennaio 1955) assumerà la presidenza dell’Unione dei reduci della Rsi.

Uscito dal Msi nel 1957 di lì a un decennio perché insoddisfatto della linea moderata del segretario Arturo Michelini, costituirà il Fronte Nazionale, tornando agli onori delle cronache per il cosiddetto Golpe dell’Immacolata: i misteriosi movimenti di reparti paramilitari registrati la notte dal 7 all’8 dicembre 1970 nella capitale, subito rientrati, forse per dare un segnale intimidatorio ai politici. Per evitare l’arresto Borghese espatrierà in Spagna, morendovi sessantottenne, il 26 agosto 1974.

*Mimmo Franzinelli, storico, è collaboratore della Fondazione Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini di Firenze; tra i suoi più recenti volumi: Storia della Repubblica sociale italiana (Laterza 2020), Il filosofo in camicia nera (Mondadori 2021), L’insurrezione fascista (Mondadori 2022), Il fascismo è finito il 25 aprile (Laterza 2022), Schiavi di Hitler (Mondadori 2023), Croce e il fascismo (Laterza 2024), Matteotti e Mussolini. Vite parallele dal socialismo al delitto politico (Mondadori 2024). Una versione più estesa di questo scritto (e con l’indicazione delle fonti) è contenuta nel volume di Mimmo Franzinelli Storia della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945, edita da Laterza.

Questo articolo è stato pubblicato su Jacobin il 19 giugno 2024