di Sandro Roggio

Le forme degli insediamenti umani rispecchiano dall’antichità le preoccupazioni per la tutela della salute di chi li abita. Roma non sarebbe Roma senza il suo potente apparato militare, ma da acquedotti e cloache è dipesa la sua reputazione di città eterna: un insegnamento essenziale, urbi et orbi. E tuttavia le città sono state i luoghi della diffusione di malattie causate da produzioni di fabbriche nocive e da densità/promiscuità di abitanti, spesso per un deficit d’igiene favorito dall’assenza di regole, tra cui quelle per impedire prepotenze e negligenze nell’uso dei suoli.

Tra gli obiettivi dell’urbanistica moderna c’è la tutela della salute. Esemplari progressi disciplinari e disposizioni giuridiche segnano un percorso che ha dato esiti importanti nell’Ottocento, anche per la spinta del movimento impegnato a combattere le patologie, considerate non più il frutto di una sorte ineluttabile, soprattutto in Inghilterra, grazie alle tesi di Chadwick e Engels che sollecitavano provvedimenti per la salute in quanto valore sociale e diritto dei lavoratori.

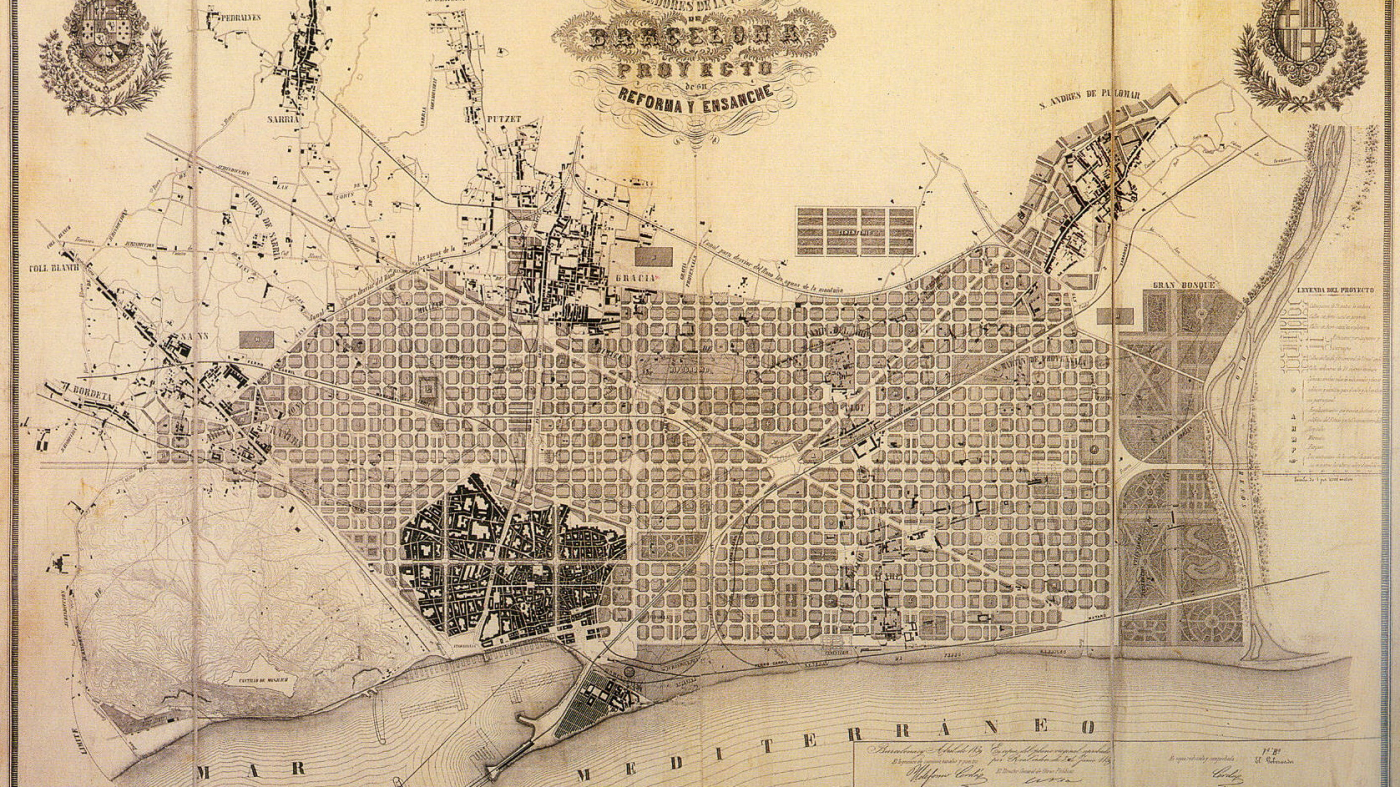

In questo solco si colloca anche il piano di Barcellona curato da Cerdà, tra i primi teorici dello standard abitativo (250 abitanti per ettaro contro i 900 della consuetudine). In Italia un grande passo avanti fu fatto con la Legge per il risanamento di Napoli (1885) che imponeva interventi igienico-sanitari, pure con espropri, anteponendo per la prima volta il fine sociale di un provvedimento al diritto di proprietà.

Lo Stato assegnò in seguito finanziamenti ai comuni per adeguare le reti di distribuzione dell’acqua e i sistemi di smaltimento dei liquami, consentendo così i lavori di bonifica delle città più sofferenti e non solo dell’infelice “ventre di Napoli” di cui scriveva Matilde Serao.

L’obiettivo era quello di incentivare nuove espansioni con caratteri rispondenti a precetti igienici, a partire dal bisogno di luce e aria che solo un giusto distanziamento nell’edificazione poteva assicurare. Si pensi alle grandi corti interne degli isolati, volute con maggiore determinazione nel secondo Ottocento, quando alle disposizioni per il decoro urbano si aggiunsero i principi dell’ingegneria sanitaria.

Nelle nuove urbanizzazioni si sperimentarono così modelli di organizzazione spaziale: strade larghe, grandi piazze, indici mc/mq e rapporti di copertura, distacchi tra pareti finestrate, ecc. e si misero a punto tipologie di case salubri. La base per norme evolute frutto della sintesi tra almeno due saperi progrediti: quello medico e quello urbanistico. L’idea più radicale del diradamento – è doveroso ricordarlo – ha comportato, il sacrificio, non sempre giustificato, di antichi e importanti complessi monumentali. D’altra parte la prevenzione di malattie è stata spesso pretesto per devastanti speculazioni edilizie.

La forza delle città è sempre dipesa dalla capacità di generare ricchezza e dal sistema dei servizi accoglienti dove conservare e ampliare le relazioni sociali. A tal fine ha funzionato il legame antico tra abitazioni e botteghe di commercianti e artigiani: una miscela indispensabile sperimentata nei grandi palazzo già nel Settecento, quando negozi e laboratori si trovavano al piano terra e negli ammezzati.

Non ci sarebbe la civiltà urbana senza la presenza attiva dei commercianti protagonisti dell’affermazione della città borghese: inimmaginabili Parigi, Vienna, Venezia senza gli storici bar- ristoranti dove ai cittadini – nel primo Novecento – capitava d’incontrare Proust o Apollinaire, Freud o Schönberg, Hemingway o D’Annunzio. L’ intensità e la varietà delle frequentazioni di luoghi pubblici ha contribuito alla crescita culturale dei cittadini.

Le attrezzature nelle città più densamente popolate ne hanno decretato il successo e sono ancora necessarie, ma proprio questi importanti attrattori hanno reso gli insediamenti umani più vulnerabili nel caso disgraziato di epidemie: l’affollamento facilita il contagio, intralcia i piani per contenerlo, innalza gli indici di mortalità. Così – lo sappiamo– può capitare che i luoghi destinati all’incontro diventino fatalmente infrequentabili con conseguenti danni economici e spaesamento diffuso.

Il rimpianto di oggi è soprattutto per la città com’era, poiché sappiamo che non tutto tornerà a posto in poco tempo. Se dall’esperienza della pandemia ci verrà qualche sussulto di saggezza potremo riflettere, da abitanti allarmati ma più consapevoli, propensi a comportarci in modo solidale, come pare accada a chi esce dalle gravi crisi. Se accadesse si potrebbe sperare di rinsaldare le trame associative nelle aree urbane debilitate, a usare il territorio con maggiore riguardo verso la natura ai bordi. Aiuterebbe, dicono gli studiosi, un contegno ispirato alla prudenza e insieme più generoso; un modus vivendi più attento verso l’economia di vicinato (limitando gli acquisti su Amazon…).

Tante piccole cose da fare – luogo per luogo – che non spegneranno l’allarme nello scenario planetario, ma contribuiranno a realizzare l’obiettivo di stare tutti un po’ meglio dove abitiamo. Ridimensionando i racconti fantastici sulle “capitali delle eccellenze” che hanno dimostrato di essere troppo vulnerabili nel momento delle emergenze.

Abbiamo quindi ora un’occasione per riconsiderare i comportamenti nelle città e qualcosa è forse già successo, se c’è chi chiede, ad esempio, meno parcheggi e più spazi per la sosta delle persone. Abbiamo bisogno di un ripensamento autocritico della cosiddetta normalità prima della pandemia, e quindi di progetti per mettere in sicurezza l’amalgama di abitanti e servizi in ogni piazza d’Italia. E nessuno obietterebbe se aree pubbliche delle città convalescenti fossero messe a disposizione di chi vi svolge attività d’interesse pubblico, come quelle della ristorazione e del commercio, oggi molto sofferenti. Credo che sarebbero restituite meglio di come sono.