di Silvia Napoli

Strano e tuttavia fecondo momento di transizione questo, tra la fine di cartelloni e festival estivi, gli ultimi scampoli di attività performanti outdoor e il vero inizio di rassegne e cartelloni 2019-2020. Spesso tutti contigui e continui fra loro tramite eventi inaugurali particolari in esterni o “chicche” pensate ad hoc per l’occasione.Lavori scaturiti da commissioni dedicate con conseguente produzione in qualche caso, o anche da autonoma meditata suggestione e unitarietà di intenti con la realtà magari ospitante, in altri.

I tre lavori visti in sequenza in questo scorcio di settimana appartengono a vario titolo un poco a tutte queste categorie e mi risolvo di scriverne insieme ex post per due buone ragioni. La prima è che si tratta di spettacoli cui ritengo si debba dire semplicemente arrivederci, perché se anche le opportunità di visione sono state esigue in termini numerici e mi riferisco in particolare all’evento del tutto inedito che ha celebrato l’apertura della stagione di Agorà fortemente voluto dall’ottima curatrice Elena DiGioia, rodato per una sola serata a Castelmaggiore, peraltro esaurita da parecchi giorni, è lecito immaginare repliche e sviluppi e gemmazioni future, preziose per tutti noi che amiamo l’arte dal vivo e certamente imperdibili per chi non fosse riuscito a partecipare in precedenza.

La seconda ragione ha a che vedere con la possibile individuazione di una sorta di non dichiarato zeitgeist territoriale a coloritura riflessiva, da rintracciarsi presso un ventaglio di autori tra i più interessanti e affermati del nostro patrimonio teatrale locale e ormai nazionale. Artisti peraltro in tutto assai diversi tra loro per ragioni molteplici, non apparentabili nella maggioranza dei casi e neppure desiderosi di essere inseriti in tendenze o filoni, rivendicando spesso una orgogliosa peculiarità stilistico contenutistica.

Tuttavia Potere alla parola, nella ambigua versione che salva o che perde definitivamente, potrebbe essere un tratto comune ai lavori appunto visionati di recente.

Unitamente alla presenza aleggiante di una sorta di nume tutelare implicito o apertamente citato o inglobato direttamente nel testo della rappresentazione come Pierpaolo Pasolini, declinato in diversi suoi aspetti che cangiano e trasfigurano tra loro, dalla disperata vitalità, all’osservazione di costume, alla visionarietà poetica. Senza ormai poter fare a meno di lui, della sua natura ibrida e rigorosa al tempo stesso, ormai decantata nei suoi aspetti scandalistici ed evidentemente necessaria come una mappa per territori divenuti improvvisamente impervi o inconoscibili.

Certamente questa quasi prima nazionale a Teatri di Vita, stante una sola messa in scena antecedente del’94, de:Il mio amico Hitler da Mishima, testo teatrale del 1969, decisamente più fortunato all’estero che da noi, è lo spettacolo che maggiormente si distanzia dagli altri per una serie di rischi calcolati che si assume, per la sapienza stilistica e iconografica che lo contraddistinguono, per la artificiosità delle parole, tante, che vengono dette in scena, se pensiamo che si tratta di una misura da tragedia in tre atti e di una durata complessiva poco inferiore alle tre ore.

Non sarebbe esatto dire che volino, ma l’effetto complessivo, contro i temuti cali di tensione, è sorprendentemente compatto e ipnotico, tale da tenerci li, su una storia che è tragicamente storia vera, ma anche rielaborazione contemporaneamente intrisa di classicismo e idealismo delle nostre ragion d ‘essere come occidentali, del fondamento etico della politica, cosi quotidianamente disatteso oggi come allora. Gli atti sono scanditi dalla musica rock vagamente decadente dei Placebo che ci parla di amicizia tradita e dalla inquietante lettura a video di alcuni passi dalla bibbia per eccellenza del nazi pensiero, quel Mein Kempf da subito e sinora tra i libri più letti o almeno acquistati al mondo.

Lo spettacolo si avvale non soltanto dell’apporto virtuosistico di un gruppo di lavoro costituto ad hoc sul progetto, degno coronamento del festival Cuore di Tokio e ideale anticipazione di un convegno prossimo venturo indetto da Alma Mater ai 50 anni dalla morte spettacolarizzata dello stesso controverso Mishima, avvenuta il 25 novembre 1970 tramite suicidio rituale, ma anche di un autentico colpo di teatro-design, per cosi dire, che accentua naturalismo e simbolismo insieme e costringe gli attori tutti concentratissimi e in parte, a recitare anche in acqua come in una sorta di grottesco show da tregenda, talvolta lambito da luci graficamente fredde, talvolta crepuscolari come in un quadro di Hopper e, come in un vera piscina termale.

Nella notte dei lunghi coltelli, che è anche la prefigurazione di un obnubilamento delle coscienze del 900, gli affari di stato, le dialettiche tra poteri forti, le deliberate restrizioni di diritti universali e libertà individuali e di costume con le conseguenti pianificate carneficine si intrecciano ad ambiti privati quantomai politici e intinti di morbosità. Andrea Adriatico lascia intendere che l’unità di luogo e tempo artificiosamente ricreata rappresenti una sorta di universo concentrazionario da cui non siamo mai usciti essendo posti sotto la dittatura onnipervasiva del mercato e dell’interesse economico, tanto che il solo industriale dell’acciaio Krupp, figura appartata, ma chiave di volta del precipitare degli eventi, rimane non solo vestito di tutto punto, ma anche significativamente estraneo all’acqua.

Perché ci sarà sempre qualcuno come lui a far indirettamente eliminare le ali estreme dell’agone politico da destra e da manca, agendo una violenza anche maggiore delle stesse. Il fuhrer non è Amleto anche se insonne nei suoi arrovellamenti, perché come in una favola noir, il finale è già scritto e come a teatro, importante è stabilire il kairos, il momento opportuno, la tempistica e il dove di un epilogo deciso dal principio.

E il dove è lo stabilimento termale di Bad Wiessee, che ci ricollega ad un classicismo da congiurati della latinità, sottolineato in qualche misura dal telo-toga che riveste Hitler ormai incoronato Presidente e consegnato per sempre alla Storia maiuscola, sdraiato su un lettino triclinio da falsa autocoscienza. Storia politica forse da interpretare ormai, sembra suggerirci il nostro regista-autore,piu con strumenti di indagine psicanalitica che con discipline secondo tradizione, tanto marcata è l’ossessione verso un centro, che forse non esiste come assoluto ed assomiglia pertanto ad un vertiginoso erotico vuoto in grado di risucchiare qualsiasi illusione di democrazia possibile.

Adriatico non è nuovo a messinscene da Mishima, autore all’estero forse discusso e discutibile, ma certo meglio conosciuto nei diversi risvolti della sua ricchissima produzione anche teatrale, essendosi cimentato ormai diversi lustri fa con l’enigmatica Madame de Sade, già cavallo di battaglia sulle scene di Ingmar Bergman e riconosciuto come capolavoro del teatro giapponese contemporaneo. Tuttavia, in questo caso, la pregnanza del lavoro sta in un sentimento appunto di riflessione amareggiata, una sorta di trarre le conclusioni sulla seconda metà del secolo scorso, sull’idea dissipata di rivoluzione che lo apparenta strettamente con recenti altre piece da Sartre o dedicate alla storia prossima, rimossa, degli anni ’70 come Chiedi chi era Francesco: le porte chiuse del filosofo francese diventano poi quelle di un’auto da cui ascoltare la radio e confessarsi sulla vita da sopravvissuti che consuma ogni illusione.

Raggiunto al telefono, Adriatico mi conferma come una suggestione importante per lui di questi tempi sia stata proprio il fatto che uno testo teatrale ambientato agli albori del nazismo sia stato scritto nel 1969, in una modalità non già da passatista nazionalista, ma da veggente rispetto ad un mondo destinato ad omologarsi e privarsi delle sue identità sentimentalmente più forti. In generale in questo momento il nostro artifex è interessato a leggere il presente con strumenti storici per capire soprattutto il grande interrogativo rappresentato dagli anni settanta, un decennio quasi colpito da una damnatio memoriae selettiva. L’auspicio è che molti giovani vedano questo particolare spettacolo e abbiano voglia di discuterlo :in soli tre giorni di rappresentazione, i riscontri in questo senso sono stati notevoli ed è quasi sicura una ripresa, mentre non sembra semplice la programmazione di una tournèè viste le difficoltà tecnico logistiche che comporterebbe un riallestimento altrove.

Cambiamo completamente registro, con la partecipatissima ed entusiasmante anteprima che ha di fatto introdotto la quarta e attesissima stagione di Agorà, ovvero la trama di romanzo che si viene costruendo in nove comuni di pianura, per 4 teatri e diversi luoghi insoliti, storicizzati e non, per la cura di Associazione Liberty e le intuizioni felici della sua direzione, ormai artistica sul serio, stante il complesso ruolo che DIGioia si è ritagliato ben oltre l’organizzazione e la programmazione: catalizzatrice di impulsi e messe in rete di energie e ispirazioni, produttrice e in qualche modo distributrice, per lavori calibrati e accuratamente pensati per avvicinare, sperimentare senza scoraggiare, innovare senza snobismi.

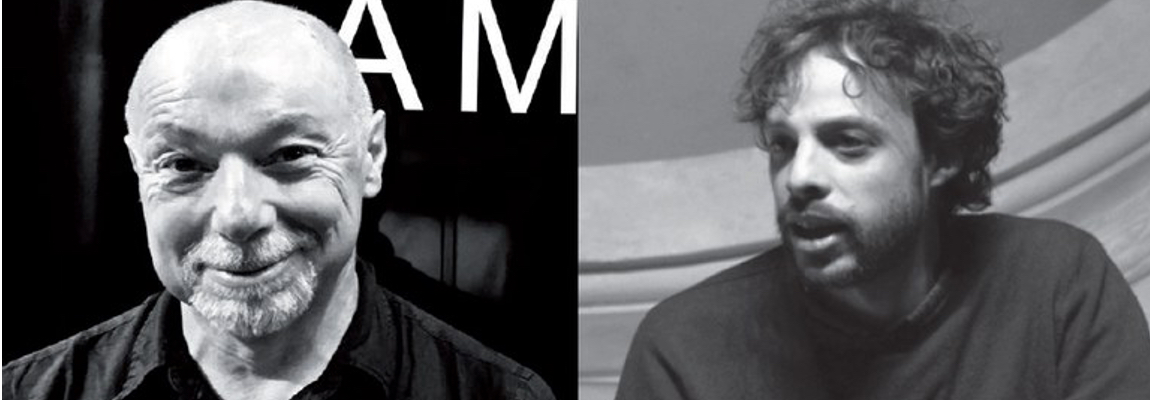

Questa riflessione di popolo, sul popolo, in qualche modo identitaria, che è Se mi dicono di vestirmi da italiano, in un momento storico confusissimo a riguardo, dove tutto si riduce a sovranismo, populismo, vs europeismo, quando in realtà siamo globalizzati, omologati e iperconnessi da un pezzo, che ci piaccia o no, che lo si consideri il male minore o una vera iattura, viene affidata all’ingegno sopraffino di due spiriti radicali e in questo caso programmaticamente complementari quali il parmigiano Paolo Nori, autentico caso letterario soprattutto per la vena performativa dissacratoria che lo contraddistingue e l’attitudine disciplinatamente anarcoide che lo plasma contro ogni luogo comune linguistico e Nicola Borghesi, giovin signore delle scene, mente fondativa dei Kepler452 di dichiarata anacronistica fede comunista e simpatia contagiosa.

Insieme per la prima volta, beffardo come un gatto del Cheshire Nori, apertamente nevrotico Nicola, i due sembrano alla ricerca di una sorta di sacro Graal della nazione Italia, ovvero “quel certo non so che” qualificante per essere riconosciuti e riconoscibili in quanto italiani, partendo dall’assunto di non sapere cosa mettersi per sembrare plausibilmente nostri connazionali.

Apparentemente i due rifuggono la retorica patriottica e il modulo spettacolo raccontando molto delle proprie biografie i a turno, inizialmente nelle parti che più li collegano ad altri paesi e culture, in una sorta di personale politico che alla fine si svela come il possibile portato di ognuno di noi a seconda della fascia generazionale, rappresentando i due le categorie del giovane e del meno giovane. Così lo stile affabulatorio di pari passo si adegua plasticamente al teatrino del nostro male di vivere nei suoi aspetti di ordinario, sofferente, ridicolo fraintendimento intimo – relazionale in modalità divagante. Modalità declinata per Nori nei toni pacatamente sornioni che gli conosciamo dai suoi abituali readings, nei toni svagati ma anche ansioso -incalzanti, a tratti febbrili, per ciò che concerne Nicola.

Si ride e c’è posto anche per il giochino interattivo, di cui chi scrive è stata partecipe, consistente nell’identificare previa selezione sommaria e arbitraria da parte dei due mattatori, un manipolo di spettatori rappresentant i di stile poi sottoposto a giudizio popolare appunto col metodo dell’applauso. Si perché finchè si ride l’identità è un fatto di attitudine e superficie, ma a poco a poco il gioco si fa più duro e il confronto più stringente emergendo cosi i babau che stanno al fondo delle coscienze e che sempre riportano alla famiglia, vero campo di partita e di battaglia identitario.

Forse è nel grande topos familistico che si tramandano valori e nevrosi, tic e tabù di una Patria, che oltre ad essere un istituto di vigilanza privato, è, sembra di capire, nel nostro caso, un grande insieme di individualità: cosi si fronteggiano una patria-famiglia ancora povera e dignitosa ancorché sempre migrante se non altro dalla campagna alla città, che oggi si vergogna e tornano utili qui le parole di Pasolini, dopo gli aneddoti su Manganelli riferiti dalla voce fuori campo della figlia per Nori e la patria famiglia borghese che soffre di stereotipi e banalità rigettati ma anche subiti come una fascinazione dal quasi giovane Nicola.

I nostri eroi ora sono in fitto dialogo, un po’ come con amico immaginario, un po’ come in un caffè filosofico, sorta di illuministi sui generis con il culto della sragione e affrontano anche lateralmente il nodo dello ius soli, del potere o voler diventare italiani e si ridacchia sghembo, quando il nostro tratto peculiare e distintivo, visto da fuori, risulta essere quello di alzarsi dal posto in autobus se accanto si siede un cittadino di colore.

Il pathos sale di livello pur dando sempre impressione di parlar d’altro ed ora siamo sul terreno del sacrificio personale non più privatistico, ma pubblico, rispolverando il caso del milite mercenario Quattrocchi barbaramente trucidato in Afganistan in una sorta di esecuzione terroristica e si accende dibattito tra i due, discordi sulla percezione patriottica di quel fatto:ma è dalla “piccola patria” parmense del raffinato slavista Nori che arriva infine una ricomposizione possibile che si coagula intorno alla bellissima struggente lettera di un giovanissimo condannato a morte della Resistenza cui è stata titolata una via nella città di Oltretorrente. La patria di tutti è dunque la nostra democrazia ed è anche una emozione, capace di ricondurci al tema un tantino dimenticato dell’impegno personale, faticoso, incessante che necessita la costruzione di una società che possa dirsi tale.

Siamo infine sempre dalle parti dell’affabulazione biografica che poi diventa qualcos’altro, con l’ultima fatica del Teatro delle Ariette, in trasferta creativa a Ravenna, ospitati al Rasi, il regno delle Albe, apposta per lavorare con un amico e sodale quale Luigi Gigio Dadina, cultore e rinnovatore della tradizione del Trebbo, sorta di cantata popolare in cui si riconoscono comunità di tradizione contadina, inclinazione anarcoide, eccentricità romagnola verace, laddove sopra avevamo la sottile follia – ombra padana, contraltare al notorio pragmatismo.

Il pubblico anche in questo caso all’estero, per cosi dire, è convocato in contingenti, per poter partecipare a questa agape laica che ormai conosciamo come tratto distintivo della premiata ditta Pasqui-Berselli: appena si entra in sala il colpo d’occhio di un palcoscenico trasformato in calda accogliente cucina, una cucina di architettura antica che ti fa sembrare in un castello, ora che tendaggi, sipari e fondali sono messi da parte, è formidabile: si salgono i gradini intimiditi e poi rapidamente si passa allo stato d’animo trepido e festoso del bimbo la sera di Natale, rassicurati dalle grandi pentole che scaldano e borbottano piano ad assicurarci che anche stavolta, anche qui, ci verrà preparata una cena e soprattutto una cena genuina, di una volta :in fondo l’iconica presenza di una delle colonne portanti del nucleo originario di Albe rafforza infatti la narrazione di ciò che abbiamo perso, solitamente declinata per due tra Bologna e il contado, poi riassunta come coppia ed ora estesa ad un territorio conosciuto e frequentato da tutti in scena e certamente anche dal pubblico, che comprende le marine tra raffinerie e sapore dei favolosi sixties.

Per par condicio, i tortelli preparati in tempo reale davanti a noi, mentre si chiacchiera, ma anche qui l’azione è in realtà teatralmente presidiata e sorvegliata, sposano la ricetta tradizionale romagnola cosi come tramandata da Candida Brusa, madre prematuramente scomparsa di Dadina, che viene rievocata, anzi riesumata addirittura, senza infingimenti, con quel tratto aspro e sbrigativo che avevamo già riconosciuto nelle miniature campianesi di Ermanna Montanari. Inquietudine femminile, relativa felicità e allo stesso tempo angoscia da sviluppo economico che segnano in modo impercettibile eppure epocale le trasformazioni della famiglia, della società italiana, in fondo del mondo intero, vengono tratteggiate per schizzi veloci, quasi gag clownesche onnicomprensive di dati sul consumo del pane procapite, certamente dato antropologicamente significativo, che vorremmo destituire del senso meramente statistico per consegnarlo ad un approccio emotivo che sentiamo forse sfuggirci.

Ma, come accade in certi spettacoli di teatro danza di scuola fiamminga, di iconica pregnanza, ci viene in soccorso una sorta di altare – pulpito tra sacro e profano, kitsch e accattivante in una plausibile armonia estetica, che scopriamo essere, di nuovo, la nostra cifra identitaria tra madonnina incoronata e falce e martello. Quando tutto sembra consegnato al caos, ad un senso di cosmica ingiustizia, ad un senso di irreparabile smarrimento, le parole di Pasolini lette a microfono da questo avamposto prima a turno poi all’unisono in una corale che mette i brividi, da Paola e Gigio vengono agite non nell’abituale senso sovvertitore, ma come unguento santo poetico, un balsamo che ci “confirma” nella fede per la Vita, luogo di terribili incanti a prescindere, nonostante provengano in gran parte dall’ultimo e e più sulfureo testo-testamento pasoliano, quel Petrolio di tante polemiche, qui ininfluenti.

Più di altri spettacoli di Ariette, che cuciono, trasmettono e tramandano insieme al fido Ferraresi una saga, un ‘epica della propria esistenza da condividere con la comunità che si arricchisce di dettagli struggenti di volta in volta accompagnandosi spesso alle poetiche di partner letterari di riferimento, in questo lavoro, viene rappresentato il grande rimosso di questi anni, ovvero il conflitto, che in questo caso non è solo di classe, di ceto, di posizionamento, che pure conta moltissimo, ma è, in controtendenza con la pretesa orizzontalità fluida dei tempi della techne, un conflitto tellurico, verticale che attraversa le generazioni, scorre come una crepa nella costruzione familiare e non è bastevole l’affetto a sanarlo, tanto poi da esprimersi, riversarsi nell’ambiente naturale, nel paesaggio.

Nello spettacolo in qualche modo una genealogia di padri e madri uscita dalla guerra, forse sbagliando ha creduto di tacitare miserie, sensi di colpa, inedaguatezze in un faticoso benessere da consegnare ai figli, ai nipoti, immolandosi in pratica per questo, in favore di chi poi li avrebbe drammaticamente contestati. Era poi giusto, chiedere tutto e volerlo subito, si chiede Berselli? Per quale motivo intrinseco le cose poi sono andate in un certo modo e con quali conseguenze di lungo periodo?

Se volessimo andare a fondo su interrogativi che solo i grandi momenti storici di transizione e ripensamento riescono a sollevare, dovremmo chiederci se abbiamo vinto e usato male il nostro vantaggio, contaminandoci con il nostro nemico, imprestandogli le nostre stesse parole d’ordine o se, come dicono altri, abbiamo semplicemente perso. Lo spettacolo come è giusto, non offre risposte, anche se il sentimento dominante è quello di un rabbioso rimpianto per non avere in fin dei conti saputo fornire un’etica del cambiamento, non aver saputo capire dall’inizio e poi ritrasmettere il fatto che esiste un piacere nella faticosa autorealizzazione, nel riconoscere la materialità delle cose, che infatti ci si sta rivoltando contro, in barba alla vulgata retorica sui saperi immateriali.

Potremmo dire che l’apporto di Dadina, compagno di strada degli Arietti da tempo, si concretizza in una accettazione della durezza, della dimensione piu spigolosa delle cose, affidata certo al Petrolio, ma anche ad una analisi se vogliamo più realistica dei rapporti interpersonali. L’amore non può mancare certo, ma ci si innamora di suggestioni, le mani per esempio, sorgenti di grande sensualità, negate dalla severità familiare antecedente, ed ora quasi feticci per una generazione che ha liberato il corpo e deciso in totale autonomia dei propri sentimenti, probabilmente la heritage che viene attribuita positivamente ad un recente passato.Per certo, si potrà sedere di nuovo con questi straordinari performer del quotidiano a fine mese, scambiando dimora, nella casa delle Ariette e sarà interessante verificare se cambiando il ripieno dei tortelli in favore magari di una ricetta suina canonica cambino gli umori e gli accenti di uno spettacolo sicuramente molto sensibile al cosiddetto feedback del pubblico e sicuramente, come gli stessi autori si augurano, molto aperto per una discussione sui turbolenti decenni che ci stanno alle spalle.