di Marco Magni

Non è retorica dire che il mondo ci guarda. Lo sciopero degli insegnanti del 5 maggio avrà molti occhi sopra. È l’Inghilterra, per prima, ad aver imposto la sua “buona scuola”. Era l’anno 1988, governo Thatcher. Poi, il mondo anglosassone, Australia, Nuova Zelanda. Quindi, gli Stati Uniti e la Corea del Sud. La Grecia vi è stata costretta dai diktat della Troika. In Russia c’è stata la riforma degli esami di stato. In Messico, attualmente, sono in corso lotte contro la “buona scuola” in contemporanea con l’Italia. (C’è anche la Spagna, ma confesso di saperne pochissimo).

Ovunque, ciò che è avvenuto, secondo la felice formula del sociologo australiano Smyth, si è basato sull’idea di “centralizzare ma dando l’idea di star facendo il contrario”. La parola d’ordine al centro delle riforme scolastiche sempre l'”autonomia” della scuola, il contenuto effettivo la trasformazione del dirigente d’istituto in “manager” dagli ampi poteri (assumere, premiare, licenziare gli insegnanti, selezionare e reclutare gli allievi sulla base del loro rendimento), direttamente responsabile dei risultati della propria scuola di fronte al potere centrale.

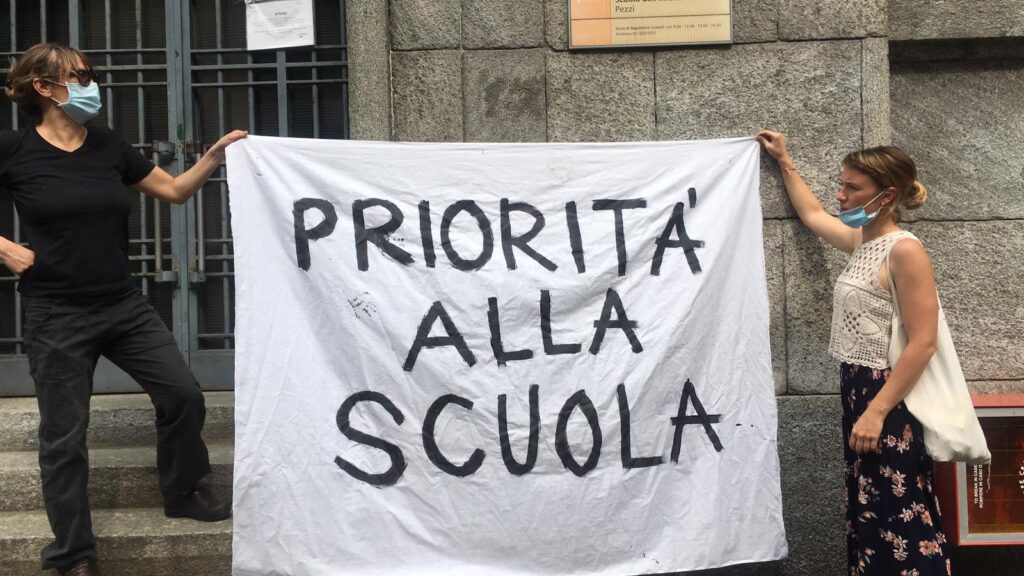

Uno scambio, mediante cui il dirigente d’istituto diviene il “re” della propria scuola, ma nello stesso tempo viene vincolato al ruolo di agente della realizzazione pratica degli obiettivi di politica scolastica stabiliti dal potere centrale. Nominalmente “re”, “prefetto” napoleonico nei fatti. Esattamente quel che dice la “Buona scuola” e che ha già fatto riempire, in questi giorni di vigilia, molte piazze, in Italia, anche oltre ogni attesa.

La scuola: l’immagine e le cose

Non è vero che tutto sia avvenuto, in questi anni, senza resistenze. C’è ad esempio, un paese, la Francia, in cui senza dubbio la dottrina neoliberale ha agito in profondità sul sistema scolastico, ma nel quale, al contempo, il tentativo di giungere ad una gerarchizzazione delle scuole apponendo il nome dell’istituto sul “bac” (o diploma di maturità) è stato vanificato, anni fa, dalla lotta degli studenti e degli insegnanti. Lotte ci sono state in Inghilterra e, localmente (dato il carattere frammentario del federalismo della governance scolastica americana), anche negli Stati Uniti, soprattutto contro il “teaching to the test”, la valutazione di istituti e lavoratori della scuola mediante i quiz, nonché contro la precarizzazione dei contratti di lavoro degli insegnanti. Se le lotte ci sono state, il loro tasso di circolazione, sui media e nella discussione pubblica, è stato, invece, qui da noi, in Italia, piuttosto basso.

Quando si parla di istruzione, i media svolgono benissimo la loro funzione, che è di svelare ma per nascondere. Lo sguardo internazionale verso la scuola dell’informazione non specializzata, dei media a larga diffusione, cerca sempre il nuovo ritrovato capace di ottimizzare le performance o la curiosità che faccia sensazione: siamo stati riempiti, in questi anni, da articoli sull’ereditarietà genetica dell’intelligenza, sulle “mamme-tigre” che imponevano una ferrea disciplina per migliorare le prestazioni dei propri figli; siamo stati sommersi da testi di pseudo-femministe che parlavano a favore del ritorno della segregazione sessuale nell’istruzione in nome del “plus” di apprendimento delle ragazze quale fattore di natura, da articoli sulla bontà della scuola finlandese, di Hong Kong e di Singapore. Grazie ai media, tempo fa, era divenuta senso comune, in determinate cerchie, l’idea che Tony Blair avesse fatto moltissimo per la scuola. La realtà, documentata dai numeri, delle “persistenti diseguaglianze”, come recita il titolo di una delle più ampie indagini di statistica comparata nel campo degli istruzione degli ultimi anni, di Shavit e Blossfeld, che confronta i sistemi scolastici di 30 paesi diversi, rimaneva nascosta.

Le piazze piene, le scuole chiuse, costituiscono un ottimo modo per rischiarare le menti, a favore di un ritorno alla realtà effettuale delle cose.

La distopia realizzata

L’indignazione è forte. Il senso di stupore, anche. Una professoressa o, forse una maestra, sulla linea 80, andando verso la manifestazione di p.za SS Apostoli di qualche giorno fa (in cui è stata annunciata la convocazione dello sciopero), riassumeva molto bene il senso comune della scuola reale nei confronti della “buona scuola”: “Sono cose talmente assurde che sembra assurdo anche il fatto che noi ci mobilitiamo”. Insomma, il “preside-sindaco” e la “buona scuola” come distopia fantascientifica. Purtroppo, le distopie si sono già avverate. Non amo le “teorie del complotto”, nemmeno quando hanno un segno “buono”, anticapitalista e di sinistra. Non mi suscitano entusiasmo titoli come “I nuovi padroni della Scuola”, che descrivono scenari di organizzazioni confindustriali europee o di club di Davos riuniti in segreto per pianificare i nuovi scenari dell’aziendalizzazione e della privatizzazione delle scuole. Ma basti riportare alcuni fatti realmente accaduti, a mero titolo di esempio. Naomi Klein ci ha raccontato come, approfittando dell’uragano Katrina, il sistema dell’istruzione di New Orleans sia stato riformato chiudendo le scuole pubbliche e sostituendole con “charter school”, scuole gestite da aziende private ma finanziate con denaro pubblico. Diane Ravitch, invece, ci ha informato (i pochi che l’hanno letta in inglese, perché i suoi libri, se tradotti in italiano, ci avrebbero edotto in anticipo sulla “buona scuola” che avanza) di come Bloomberg, nel corso del suo mandato di sindaco di New York, abbia lavorato per sostituire, mediante l’istituzione di “accademie di eccellenza”, gli esperti di amministrazione scolastica, a livello distrettuale e di istituto, con personale proveniente da Wall Street.

La campagna, lanciata dal ministro Giannini, all’atto del suo insediamento, quando non si parlava ancora di “buona scuola”, a favore dell’aumento dei finanziamenti alle scuole private, in nome del fatto che, se avessero dovuto chiudere, lo stato avrebbe dovuto spendere 6 miliardi di euro (sic), fa intendere una forte propensione privatizzatrice di questo governo. E ciò non deve stupire affatto, nel momento in cui l’azione politica di Renzi prevede un piano di privatizzazioni massiccio, non solo di quote di aziende ancora in mano allo stato, ma dei servizi pubblici, acqua compresa.

Una lotta dentro altre

Questo del 5 maggio è uno sciopero politico. Lo dico in senso positivo, perché lo sciopero è, dal XIX secolo in poi, una delle armi principali per chi sta in basso di far sentire la propria voce, per arrestare l’arroganza del potere. Uno sciopero importante è, quindi, sempre uno sciopero politico.

Lo dico, inoltre perché nell’attuale congiuntura politica lo sciopero del 5 maggio viene ad intrecciarsi con altri scenari che vanno nel senso di una revisione in senso autoritario dell’assetto costituzionale, della “costituzione formale” come della “costituzione materiale”. Lo sciopero del 5 maggio s’intreccia con la vicenda del “voto di fiducia” sull’Italicum, sistema elettorale maggioritario che, connesso alle riforme costituzionali, prefigura una tendenza alla concentrazione del potere. Il “preside-sindaco” sembra far parte di una triade, le cui altre figure sono il “manager”, in azienda, e il “leader” carismatico che comunica direttamente al popolo attraverso i media, nel paese.

Lo sciopero del 5 maggio, inoltre accade nel momento in cui la Grecia si trova sotto l’assedio delle istituzioni politico-finanziarie europee, per impedire qualsiasi deviazione rispetto al modello di un’austerity che antepone il pagamento degli interessi sul debito (anche a favore dei più abietti speculatori) alla ripresa economica ed al recupero della dignità sociale, e nel momento in cui sono in corso le trattative per il TTIP, nuovo trattato di libero scambio transatlantico, che prevede non solo l’attenuazione dei regolamenti europei che sbarrano la strada alla “carne agli ormoni” e agli Ogm statunitensi, ma anche l’istituzione di tribunali arbitrali privati, tramite cui le multinazionali possano fare causa agli stati in nome dei loro interessi lesi scavalcando la giustizia ordinaria, nazionale ed europea. Di qui il passo è breve rispetto a dire che l’esistenza di una “scuola pubblica” possa costituire un attentato nei confronti della libera concorrenza globale.

Non è retorica affermare che il 5 maggio è un momento di lotta che ha dietro di sé moltissime lotte – molte sconfitte, ma alcune vittoriose – che nel mondo, nell’ultimo trentennio, hanno visto opporre la difesa della dignità e del tessuto di relazioni interne alle comunità sociali all’arroganza del mercato globale. Molte di queste lotte riguardavano la difesa di un tessuto comunitario e di rapporti economici che l’accademia marxista avrebbe, un tempo, considerato arretrati rispetto alla modernità capitalista (per esempio la rivolta zapatista delle comunità indigene in Chiapas, le lotte dei contadini del Bengala contro l’esproprio di terre per la realizzazione di industrie e miniere o le lotte dei contadini cinesi contro l’esproprio delle terre a favore delle speculazioni immobiliari). Ma se è in gioco la dignità, non è questione di vecchio e nuovo. Penso a noi insegnanti, oggi uniti al di là delle differenze ideologiche, in nome della scuola pubblica, in nome della libertà d’insegnamento, contro una legge che viene presentata come una “rivoluzione” che renderebbe la nostra scuola finalmente “europea”.

Questo non deve farci paura. Anzi, se un senso culturale c’è, in questa rivolta della scuola, è proprio la messa in discussione del paradigma profondamente interessato e tendenzioso della distinzione tra vecchio e nuovo che vorrebbero imporci. Ci chiamino pure, se vogliono, “luddisti”. Il 5 maggio noi scioperiamo. Noi sappiamo per cosa stiamo lottando. Noi sappiamo che “il futuro non è scritto” (Questa frase è di Joe Strummer).

Questo articolo è stato pubblicato su Micromega online il 29 aprile 2015