di Michele Fumagallo

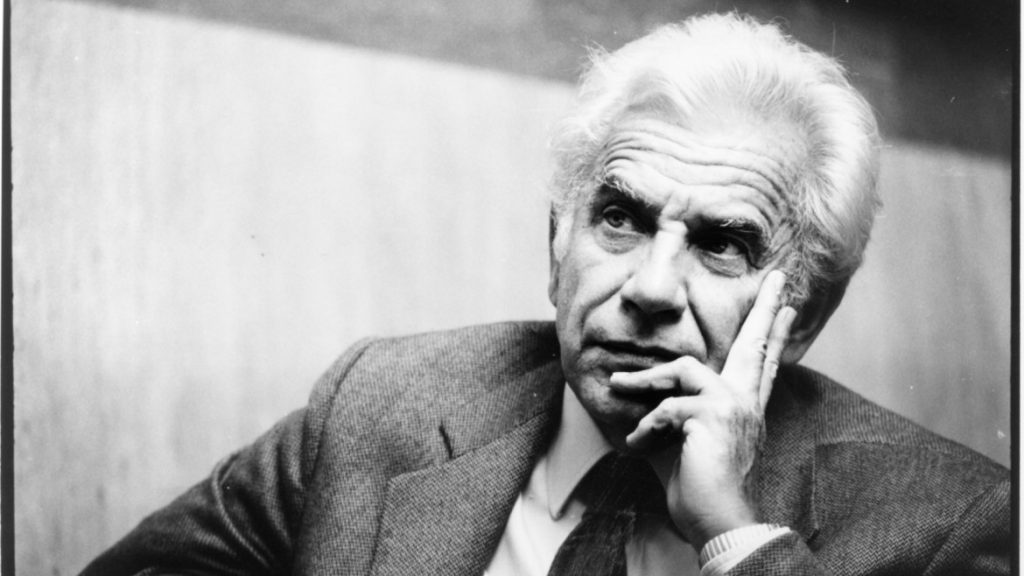

Undici anni fa ci lasciava Luigi Pintor, esponente comunista tra i fondatori de “Il Manifesto”, inteso come gruppo politico fuoriuscito dal PCI (anzi radiato), e anima del giornale omonimo. Su Luigi ci sarebbe tanto da dire, dai suoi trascorsi resistenziali all’avventura politica nel Partito Comunista Italiano, dal lavoro a “L’Unità” alla fondazione del quotidiano “Il Manifesto”.

Qui voglio, per ora, magari nella speranza di aizzare qualche polemica, soltanto accennare a una questione fondamentale nella sua avventura “manifestista”, rimandando ad altri post un discorso più generale su di lui. E intanto non sarebbe male andarsi a rivedere i video e rileggersi gli interventi al convegno del “Manifesto Sardo” dell’anno scorso.

È la questione dell’autonomia tra partito (o gruppo politico, fa lo stesso) e giornale, spartiacque decisivo nella storia del quotidiano e nel rapporto di esso con la politica. Un problema che ritornerà prepotente, anche se latente e non nominato, nella recente crisi consumatasi negli ultimi due anni nella “famiglia Manifesto”. Quella dell’autonomia de “Il manifesto” fu la battaglia campale di Luigi e, probabilmente, il suo capolavoro.

Una lotta vincente e giusta che degenererà (è fatale, d’accordo) in autonomismo irresponsabile prigioniero di logiche, scusate la parola vecchio stile, “piccolo borghesi”. Un argomento che Pintor affronterà da subito già come “gruppo Manifesto” ma che riesploderà nella crisi verticale del partito nato da aggregazioni frettolose (il Pdup) durante e dopo le elezioni del 1976 che segnarono la fine della sinistra estrema nata dai movimenti sessantottini (quel che verrà dopo, nella sinistra radicale, è un’altra storia).

Cosa accadde allora? La polemica esplose dopo la campagna elettorale del 1976 che era stata viziata, nella preparazione delle liste, da comportamenti antidemocratici (è il minimo da dire, per quel che avvenne). La “mozione Pintor” che escludeva alleanze con Lotta Continua nelle elezioni, raccolse circa il 70% dei consensi nel partito, e tuttavia la volontà dei compagni fu stravolta per calcoli elettoralistici messi in campo dalla minoranza con la complicità di una parte dell’ala Manifesto. Luigi aspettò che le elezioni finissero e poi si allontanò dal giornale. Quella crisi mise “noi pintoriani” in un angolo in cerca del da farsi.

È mia opinione che se “Il manifesto” non fosse stato “riconquistato” da Luigi (con l’aiuto di Rossana che, ha ricordato recentemente, “sfilò il giornale a Magri” e a gli altri) sarebbe finito già agli inizi degli anni 80 rinsecchito in logiche partitistiche. Dunque, ripeto, la lotta per l’autonomia del giornale fu il suo capolavoro e fu sacrosanta. Però…

Però era viziata fin da subito da una parola d’ordine che mutuava da un vecchio verso di Gertrude Stein (“una rosa è una rosa è una rosa”) lo slogan che di lì a poco prese ad essere recitato, sempre più negli anni a mo’ di mantra opportunistico, da tanti redattori: “un giornale è un giornale è un giornale”.

No, “Il manifesto” non era un giornale. È tutto qui l’equivoco. Non era “padre” ma “figlio”. Figlio della politica comunista e della sua militanza. Per questo, se la battaglia per l’autonomia del giornale fu sacrosanta contro logiche di chiusure politiche e partitiche che lo avrebbero asfissiato – come capita per qualsiasi logica politica e partitica che distrugge le molteplici autonomie che ogni “corpo” ha bisogno di sviluppare -, la motivazione assolutistica (“un giornale è un giornale è un giornale”), ancorché efficacemente provocatoria agli inizi perché rendeva chiari i termini del lavoro giornalistico che ha bisogno di tempi e modi particolari per esprimersi, conteneva già in sé i germi della degenerazione.

Per questo le storie semplificatrici del Manifesto, che riducono tutto al “giornale”, sono pericolose. Perché nascondono la verità primaria di un movimento e di una organizzazione, nata alla fine degli Anni Sessanta del secolo scorso, dalla politica e dalla militanza politica comunista. Il quotidiano omonimo, che venne fuori di lì a poco il 28 aprile del 1971, è stato espressione di quella militanza. Senza quella non sarebbe nato, oppure sarebbe stato un’altra cosa.

La lotta, nel senso della democrazia alta che il gruppo politico rimasto al giornale (Pintor, Rossanda, Parlato, eccetera) aveva intenzione di praticare per impedire controlli impropri del partito su quella che era la sua creatura più importante, fu decisiva e imprescindibile ma con questo limite di “assolutismo”.

Così, se quella battaglia pintoriana fu efficace e vitale agli inizi e per un periodo, si tramutò poi nel tempo, complice anche lo spostamento a destra della società italiana che avanzava a tambur battente, in qualcosa di diverso: in opportunismo autonomistico, irresponsabile (letteralmente: senza responsabilità politica precisa) e saccente.

La scrittura giornalistica diventava così per molti redattori, mano a mano, del tutto staccata dalla realtà della verifica tra le persone e acquisiva uno status di valore in sé, di “cosa” a sé. “Il Manifesto” tendeva quindi ad essere sempre più autoreferenziale, e non strumento di contatto (scontro) “politico” tra le persone. È stato, ovviamente, un processo lento negli anni, ma inesorabile. Ed è la causa profonda della crisi scoppiata in quest’ultimo periodo. È un peccato quindi che i circoli del Manifesto, dico i circoli per non dire anche i redattori fuoriusciti, che hanno condotto la battaglia (purtroppo perduta, ma la lotta continua per quanto mi riguarda) con la redazione del giornale, non siano stati capaci di essere chiari su questo. È stata, secondo me, la causa principale della sconfitta.

Non aver ricordato le origini del giornale – si torna sempre alle origini se si vuol mettere in pratica un rinnovamento vero – , è un errore che hanno fatto in tanti, e che si continua a fare. Col rischio di pestare i piedi nelle sabbie mobili e precludersi una seria via d’uscita. Fino alla situazione attuale, con una redazione che, dopo un comportamento assurdo e autoritario, finge un “nuovo inizio” del tutto illusorio e i circoli e i redattori fuoriusciti che annaspano tra impegni “solitari” e afasie politiche.

E, devo dire, in questo anniversario Luigi Pintor ci manca anche per questo. Per la curiosità di sapere cosa avrebbe detto della crisi del Manifesto oggi, che soluzione avrebbe suggerito, lui che aveva già ammonito da tempo che la sinistra come l’abbiamo conosciuta era finita.